Questo intervento del 2 settembre 2025, presso l’Università Cattolica di Lione, avvalora una serie di teorie in divenire sulla pratica del giornalismo come rigenerazione continua non solo sulla base dell’esperienza personale e dell’osservazione diretta all’interno dell’infosfera che ha visto la migrazione storica dall’approccio analogico a quello digitale senza purtroppo costituire un reale miglioramento.

FARE O ESSERE UN GIORNALISTA (“pronto sabré quien soy” – J.L. Borges)

Eudaimonia. Per il filosofo dell’antica Grecia Aristotele lo scopo della vita è la felicità che in greco si chiama eudaimonia, cioè la buona riuscita del nostro demone (daimon), che equivale al benessere. I veri maestri riescono ad accendere un “fuoco” nell’animo dei loro allievi proprio come fanno i registi che guidano gli attori ad entrare nel personaggio. Quel fuoco (“Ignis”) serve agli studenti per capire qual è il loro demone, cioè cosa possono fare nella vita per avere successo, vale a dire per comprendere sé stessi e conquistarsi una felicità possibile. Ogni persona che ha successo nella vita, a qualunque livello, Temet nosce, cioè riesce a conoscere sé stessa. Il successo è da intendersi sempre in senso ampio: anche l’eremita che raggiunge l’ascesi ha successo, l’asceta che “sfonda” il soffitto.

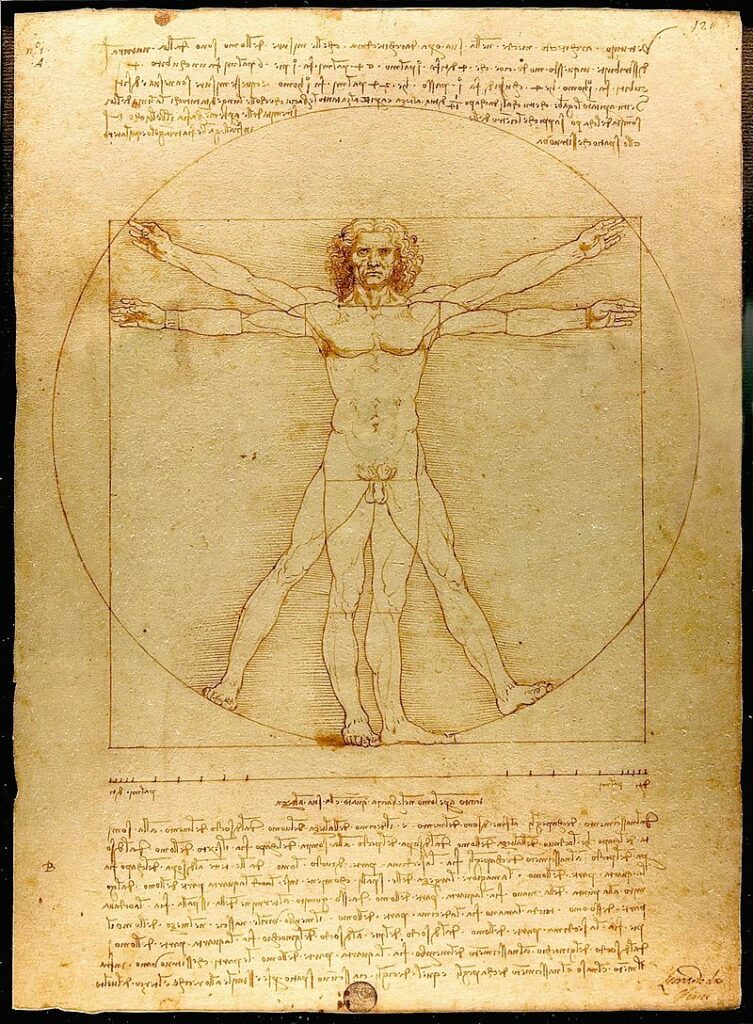

L’uomo vitruviano, celebre disegno di Leonardo da Vinci, rappresenta il simbolo universale che racchiude il profondo significato dell’armonia/eudaimonia. Basandosi sulle proporzioni ideali descritte dall’architetto romano Vitruvio, questa figura, perfettamente simmetrica e inscritta in un cerchio e un quadrato, rappresenta l’equilibrio tra corpo e mente, tra natura e cultura. L’uomo vitruviano incarna l’armonia tra l’uomo e l’universo che lo circonda. L’uomo vitruviano è padrone del suo mondo.

Fin da ragazzo mi piaceva viaggiare ma andare in un altro paese non significava per me fare il turista, piuttosto doveva essere un’esperienza totale fatta di conoscenza, condivisione nel desiderio di raccontare, di testimoniare. In modo romantico si può dire che i veri reporter sono gli esseri delle lontananze, destinati ad attraversare i confini. Questo, secondo me, significa essere un giornalista. Chi opera come giornalista può essere un ottimo tecnico della parola, un esperto della comunicazione ma non è detto che sia sempre assetato di sapere, non è per forza un Prometeo del quotidiano post-moderno. Per diventare dei professionisti di razza ci vuole misura (modus in rebus) e passione e bisogna sapersi orientare nella complessità. Purtroppo oggi i media tradizionali sono meno seguiti anche perché sono pieni di gente mediocre spesso politicamente teleguidata. C’è poi un problema in più: fare il reporter, per esempio in teatro di guerra, significa essere un “embedded” che riferisce solo quello che uno dei due eserciti nemici vuole che venga raccontato. Il reporter viene incorporato in un reparto e segue quello che gli viene concesso di vedere dall’esercito che lo ospita. Raramente può offrire una visione d’insieme coerente. Personalmente ho trovato molto più interessate andare in Afghanistan nel 2013 indossando una divisa militare, che è stata quella dell’esercito italiano, un escamotage che mi ha consentito di comprendere molto meglio i retroscena e soprattutto capire come la Nato si comportava. Purtroppo la lunghissima e costosissima operazione militare in Afghanistan (si parla di una spesa complessiva di 8 MILA MILIARDI DI DOLLARI!) è terminata male. Non solo non abbiamo portato la democrazia ma non abbiamo saputo interpretare e armonizzarci con la grande complessità delle società dell’Asia centrale. La cosa che più mi ha stupito è stato notare come il nomadismo delle tante etnie afghane (Pashtun, Tagiki, Azeri, Uzbeki…) aveva concesso loro relativi equilibri secolari che noi non abbiamo saputo migliorare. Anche il loro concetto di patria è più onorevole del nostro perché spesso è slegato dalla cartografia. In molte delle popolazioni nomadi la patria è il clan, la famiglia quindi è un luogo sociale e dell’anima che può non essere legato ad uno specifico contesto territoriale. Se gli europei si rendessero conto che la loro grande cultura fatta da Galileo Galilei, Beethoven, Victor Hugo, Shakespeare, Molière, Cervantes, Garcia Lorca, Brecht, Tolstoj, Dostoevskij, Mozart, Chopin, Dante, Erasmo da Rotterdam, Ibsen etc. trova delle sintesi nelle misteriose gallerie dell’anima di cui parlava il grande poeta spagnolo Antonio Machado probabilmente l’Europa sarebbe un fatto accertato, un continente di armonie completamente privo di conflitti perché privo di terre da conquistare o di confini da difendere a cannonate.

GLI ESORDI NELLA CARTA STAMPATA

Come professionista dell’informazione ho iniziato a lavorare nell’epoca del giornalismo dominato dalla carta stampata ma ho affrontato tutte le discipline giornalistiche: la radiofonia con la RAI, Radio Radicale (nei lontani anni Ottanta Radio Radicale fu la prima in Italia a presentare ogni giorno una rassegna stampa estera dei maggiori quotidiani europei. Eravamo una squadra di pochi giornalisti che offriva questo servizio con diffusione nazionale quotidiana, io mi occupavo della stampa iberica), la stampa scritta quotidiana e periodica, le agenzie di stampa.

Il quotidiano è stato per tutta la fine del XX secolo il massimo tempio del giornalismo e il luogo di elezione in cui si incontravano i migliori analisti e i migliori reporter di ogni paese. Lo sforzo di riempire una pagina di Le Monde su una giornata di guerra in qualunque parte del mondo è una fatica concettuale molto maggiore di chi gira, registra e invia un servizio televisivo sullo stesso argomento. Entrare in un grande quotidiano significava accedere al gotha dell’informazione e i migliori giornali erano quelli che sapevano criticare il potere per migliorare la democrazia o anche spegnere i conflitti come fece il miglior giornalismo statunitense con la sporca guerra del Vietnam.

All’inizio del XXI secolo i giornali sono crollati anche perché ormai siamo passati dall’epoca delle notizie a quello delle notifiche, cioè dei post. Quando sono andato via dall’Italia nel 1994 il quotidiano “la Repubblica” arrivava quasi a stampare un milione di copie la domenica e le testate per le quali scrivevo, quelle del gruppo Monti, con i due grandi quotidiani “La Nazione” di Firenze e “Il Resto del Carlino” di Bologna, diffondevano quasi mezzo milione di copie in tutta l’Italia centrale. Tutto questo non esiste più in Italia come in molti altri paesi non solo europei. Riuscire a vendere in edicola 200.000 copie oggi è un record raro.

Dimensioni e parametri del giornalismo sono cambiati. Il giornalismo digitale non solo ha visto l’emergenza di nuove tecniche e dimensioni ma ha cambiato anche il tempo e ha ridisegnato il rapporto fra giornalista e pubblico. Un fatto diventa notizia istantaneamente quindi in teoria la “macchina” di un mezzo di comunicazione dovrebbe operare sempre, H24 e 7/7, in più su Internet si scrive per piacere a Google e non al lettore e questa cosa è un grosso problema. Succede così che a fianco alle intramontabili 5W What, Who, Where, When, Why, appaiano (secondo una proposta del giornalismo statunitense) le 5C: contesto, conversazione, cura, comunità e collaborazione. Cinque nuove dinamiche.

Contesto: Il web dovrebbe essere un portentoso strumento per dare un senso al mondo, per capirlo. Ma le notizie si frammentano sempre più e il ritmo degli aggiornamenti richiesti dall’online ci portano a consumare le notizie senza contesto. Abbiamo tutti gli aggiornamenti ma siamo privi di una visione ampia su ogni notizia.

Conversazione: Il web dovrebbe essere una agorà digitale, ma la maggior parte dei commenti sono luoghi di abusi, spam e insulti più o meno censurati dalle piattaforme private (Facebook, Instagram eccetera) e creano solo il miraggio della reciprocità.

Cura (dei contenuti): Il flusso continuo di informazioni è una sfida per chi le notizie le consuma ma è anche un’opportunità per le redazioni che dovrebbero rafforzare il ruolo di informatori affidabili per l’accuratezza che mettono nel vagliare, verificare e tessere insieme le informazioni interessanti. Il giornalista oggi più che mai deve saper essere un verificatore che evita di raccontare stupidaggini. La Brandolini’s law (bullshit asymmetry principle) è una legittima trovata fatta nel 2013 dal programmatore italiano Alberto Brandolini che spiega come una fake sia difficile da cancellare dal web, una volta messa in circolo e diventata virale. Il lavoro del debunker è quindi più che arduo ma necessario (“The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than that needed to produce it”.).

Comunità: Per decenni, molti giornali hanno goduto della loro posizione monopolistica a livello cittadino/regionale che garantiva consistenti entrate pubblicitarie. Questo li ha portati a preoccuparsi poco della loro comunità di riferimento. Alla nuova realtà digitale molte redazioni devono ancora adattarsi per capire come coinvolgere i lettori che hanno perso.

Collaborazione: nella gestione delle news la collaborazione tra giornalisti, redazioni e cittadini è sempre più un elemento problematico: il quadro generale è quello in cui giornalisti e lettori si mescolano nei quotidiani on line e sui social e hanno dato vita ad una sorta di tribù centaurica. Il modo in cui molti direttori attraggono il pubblico spesso è subdolo. I lettori scrivono un commento e leggono i commenti altrui più dell’articolo stesso. A volte il giornalista-blogger o l’influencer si buttano nella mischia, commentano un commento. Lo spazio dato ai commentatori offre informazioni utili alla redazione come all’osservatore esterno: numero, livello culturale, indirizzo politico dei lettori attivi, preferenze ecc.

“Per una stessa notizia, si possono paragonare non solo gli articoli, ma anche le migliaia di commenti sguaiati di un Daily Mail con le centinaia di commenti elaborati di un New York Times. La ‘tiratura’ del giornale online, che stabilisce le entrate pubblicitarie, è il numero dei clic. Si può valutare un giornale dalla qualità di articoli e commenti e dal numero di trappole a clic: il video del micino carino, la straordinaria scoperta sul buco nero in cinque righe, che non bastano neanche a spiegare le fasi della luna, ecc. E se clicchi il gattino col buco nero, il giorno dopo avrai sullo schermo il bau bau con la cometa. Le testate web offrono praticamente lo stesso servizio fotocopia delle agenzie online: stesso titolo, stesso pezzo di un solo lungo periodo, ma suddiviso in tableaux, come al cabaret”.

Così ha descritto la situazione attuale il nostro editorialista Jean Santilli.

Insomma oggi il giornalismo in alta percentuale è infotainment in una logica in cui poco importa che l’informazione sia vera, il suo scopo è diventare virale e se poi la notizia è falsa diventa virale due volte con gli utenti che, sopraffatti da un fuoco di fila di finestre pubblicitarie, sono costretti a cliccare 10 volte per ottenere un’informazione compiuta banalissima. Questa si chiama l’era della post-verità (cioè della verità che arriva tardi e rischia di essere anche inutile). Un’era in cui giornalisti e lettori sono tutti passivi e interattivi, vittime di un unico sistema che non regala nulla e non informa adeguatamente.

Inoltre la diminuzione dei costi dell’informatica e la grande diffusione di internet hanno creato un nuovo protagonista il PROSUMER mix fra ‘consumer’ e ‘producer’, che i maghi del marketing devono sedurre a tutti i costi e sfruttare. Intanto si parla di «cloud capital» come nuova dimensione del neocapitalismo rampante, un sistema che non solo vende beni immateriali ma fabbrica nuovi bisogni per le masse. Pertanto gli internauti (prosumer) vengono adoperati come lavoratori volontari non retribuiti che alimentano l’universo di internet con i loro clic, ogni nostro movimento on line viene fagocitato, catalogato, studiato dal «cloud capital» che si autorigenera per cumulare sempre più dati e ricchezza.

Il giornalismo invece di correggere l’insieme della società si è totalmente integrato. In questo sistema la stampa, che non garantisce più il suo ruolo di parte terza fra istituzioni e cittadino, è costantemente intrappolata da lobby e interessi politici e industriali. Non va meglio neanche ai media dichiaratamente schierati a fronte degli scandali che ritmano l’attualità e almeno in Italia la difficoltà crescente di portare i responsabili politici in tribunale spinge i cittadini a trarne le conseguenze e ad armare processi sommari attraverso i social.

A fronte di tutto questo il ruolo del sindacalismo nel settore media viene sempre più messo all’angolo e le conquiste che decenni di lotte avevano assicurato a tutti i professionisti dell’informazione si dissolvono.

ClubMediaItalie/ClubMediaFrance, l’associazione a sfondo sindacale che abbiamo creato nel 2004 qui a Lione, come costola europea della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, faticosamente ha assolto l’ingrato compito di informare i Consoli Generali Italiani di Lione che si sono succeduti fino al 2024, il Ministero degli Affari esteri di Roma, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, parte della classe politica non solo italiana, sulla trasformazione che Euronews ha imboccato per mancanza di una progettualità virtuosa. Come europeo, italiano e giornalista del XXI secolo non mi sento e non sono straniero a Ginevra, Parigi, Berlino, Madrid. Eppure l’Europa per il momento è solo l’Europa della finanza, quella dei mercati, l’Europa della politica ma l’Europa del giornalismo non si è mai profilata. Se l’Europa del giornalismo esistesse, cioè una dimensione di stringente dialogo collettivo e di costituzione di una solida opinione pubblica continentale, le redazioni del Corriere della Sera, di Le Monde, del Times o della Welt, di El Pais, del Guardian, l’insieme delle maggiori testate televisive nazionali in tutti i paesi europei, si esprimerebbero già efficacemente nelle diverse lingue continentali, si saprebbe fare giornalismo in tante lingue e si disporrebbe di siti news multimediali che nemmeno si progettano. Appaiono solo qua e là pagine in inglese in qualcuno dei maggiori quotidiani on line dei vari paesi.

Nei mesi scorsi, in vista di questa conferenza, ho scritto a Le Monde, al Corriere della Sera, la Repubblica, Il Guardian, il Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, El Pais, La Vanguardia una lettera con i seguenti quesiti:

Come mai una testata così importante come la sua non ha ancora aperto pagine web in tutte le altre maggiori lingue europee?

Com’è possibile che non esistano ambizioni di un vero universalismo che consentano immediatamente ai vostri contenuti giornalistici e informativi di rivolgersi compiutamente all’insieme degli oltre 400 milioni di utenti europei includendo le altre 4 maggiori lingue continentali e con l’ambizione di essere letti sistematicamente anche in tutti gli altri continenti?

Pensa che l’avvento dell’intelligenza artificiale possa aiutarvi a colmare questo gap? State già conducendo delle sperimentazioni in questo senso?

O state lavorando ad altre soluzioni alternative (quali ad esempio cooperazione rafforzata con altri gruppi editoriali europei, come avviene per il giornalismo d’inchiesta)?

Come vede il futuro della sua testata da qui a cinque anni: sarà secondo lei ancora un prodotto mono-lingue e a dimensione prevalentemente nazionale?

Ha risposto solo Carsten Knop, direttore della Frankfurter Allgemeine Zeitung, ecco le sue risposte in inglese:

Dear Mr. Valenti,

I am happy to provide you with the answers to your respective questions in your letter :

- Economically not convincing, no interest by advertisers, zero SEO-position in the beginning, no good argument to sell digital subscriptions, need to have customer serrvice in all those languages, too

- See the argument above, Europe is totally diverse, not too many people are interested in a view form Germany, unfortuneately, and those who are, are absolutely capable to translate our texts with AI tools or by themselves

- In general yes, in principle no

- No

- I guess so, every browser will allow instant translations

Come potete capire, lontanissime da qualunque residuale idealismo europeista, le maggiori testate quotidiane continentali sono solo un concentrato di interessi prevalentemente finanziari e non rispondendo alle mie domande lo confermano tutte le altre testate che hanno ricevuto il questionario. Quindi la strategia dei grandi quotidiani europei è quella di raccontare il mondo ma non hanno alcuna reale ambizione universale e questo perché la reale internazionalizzazione, o globalizzazione, l’hanno fatta i GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft e tutti i nostri media annaspano semplicemente a rimorchio dei mitici clic.

LA SFIDA DELL’INFORMAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE E IL DOMINIO COGNITIVO

La vera sfida permanente, per noi giornalisti europei, non doveva essere quella di farci imprigionare dai tentacoli del web ma di creare un media che diventasse una holding continentale autorevole, efficace e professionale che riunisse il meglio del giornalismo europeo. Col lancio della televisione multilingue europea Euronews sul finire del XX secolo si voleva non solo rispondere allo strapotere della statunitense CNN ma dare all’Europa il ruolo che le spetta, affidando ad un nuovo media la costruzione di una opinione pubblica continentale che fosse protagonista e forgiasse il giornalismo del futuro in una compiuta dimensione continentale. Il progetto di Euronews ebbe negli anni Novanta come principale ideatore e primo Presidente il compianto Massimo Fichera, ex direttore del secondo canale televisivo italiano e poi vicedirettore generale della RAI. Probabilmente il più illustre stratega televisivo italiano del XX secolo. Poi è successo un po’ come al motore common rail, sapete che il motore diesel a iniezione diretta, l’HDI, è stato inventato in Italia negli anni Ottanta ma la Fiat non aveva la forza e la rete per distribuirlo così il brevetto è stato venduto ai tedeschi e poi le case costruttrici di tutto il mondo lo hanno adottato visto che quasi dimezzava il consumo di carburante migliorando contestualmente le prestazioni del veicolo.

Il concetto Euronews era il “common rail” dell’informazione ed era semplice: condividere la mole della produzione televisiva ufficiale, nazionale e internazionale di Francia, Italia e Spagna (quindi di TVE, RAI e France Télévision) e di altri 12 paesi europei e mediterranei, più le news dell’Eurovisione per giocare d’anticipo in un sistema di vasi comunicanti volto a creare la prima informazione davvero paneuropea. Mettiamo che ci fosse stato un attentato al presidente Mitterand, la televisione francese sarebbe stata quella meglio piazzata a fornire la migliore copertura, ma grazie alla formula Euronews tutta l’Europa avrebbe avuto la stessa copertura in tempo reale nella sua lingua e lo stesso sarebbe accaduto per qualsiasi evento in Italia, Spagna ma anche per qualsiasi altro paese europeo grazie alla copertura dell’Eurovisione.

Oggi ci accontentiamo di un surrogato molto annacquato e spesso anche taroccato dove qualsiasi notizia viene diffusa grazie ai social ben orchestrati dagli Usa e dalla Cina, ma con una qualità tecnica poverissima e con zero approfondimento, il tutto condito da fake news. Un meccanismo miserabile in ogni senso che tuttavia ha largamente messo sotto scacco le fabbriche ufficiali dell’informazione perché sfrutta il lavoro gratuito di milioni di persone: i cittadini che condividono ormai qualsiasi fatto pubblico o privato che li vede testimoni.

Diversi anni fa in piena notte in un attico milanese si è consumato un dramma familiare, un padre ha dato fuoco all’appartamento e sterminato la sua intera famiglia. I vicini che avevano ripreso con i cellulari l’incendio lo avevano messo sul web e a Roma una agenzia stampa start-up che produce notizie grazie ad un raffinato algoritmo che controlla H24, 7/7 tutte le fonti social, aveva capito che c’era un problema grave e alle ore 4:30 aveva già segnalato l’incendio con gli elementi di base della notizia colti in rete e redatto tre righe di informazione automaticamente diffuse. Bene, sembra che l’agenzia ANSA abbia battuto la notizia dopo le ore 6:00. Due ore di ritardo in un fatto di cronaca tanto grave nel giornalismo sono imperdonabili.

Purtroppo quasi nel suo insieme il mondo dei media tradizionali non ha inteso che la colonizzazione dell’infosfera e quindi dell’immaginario era capitale e che il successo planetario dei GAFAM avrebbe trasformato tutto, dominando tutto.

La tecnica del dominio cognitivo è un must nella storia e con GAFAM possiamo davvero dire che gli Stati Uniti hanno rilanciato in modo spettacolare la loro propensione al dominio globale. L’Unione Europea, che aveva intuito questa nuova forma di rapporto di potere durante la conferenza di Lisbona all’inizio degli anni 2000, non ha reagito e non è riuscita a diventare leader mondiale nell’ambito dell’informazione. La Cina è stata molto più intelligente, ha prima reso impenetrabile la sua infosfera e ora con Tik Tok è in pole position sul web. Come sostengono in molti Tik Tok consente inoltre a Pechino di studiare quegli adolescenti statunitensi che potrebbero essere i futuri nemici nella molto probabile guerra del Pacifico che alcuni analisti prevedono all’alba degli anni Trenta.

IL PROGETTO EURONEWS, UNA MISSIONE INTERCULTURALE

Internet ha inglobato tutto, è riuscito a diventare a vari livelli denominatore comune di ogni attività umana, non solo quella dell’informazione. Siamo davanti al mono media globale tuttofare e babelico che ha reso i nostri telefonini l’interfaccia esclusivo che ci collega all’universo e senza il quale non si vive più. Tuttavia il concetto della notizia televisiva resta fondamentale. Per questo il progetto Euronews era comunque capitale, rappresentando peraltro una costola dell’Eurovisione. Va sottolineato che Germania e Regno Unito non hanno collaborato alla fondazione di Euronews anzi gli inglesi l’hanno probabilmente boicottata e i tedeschi l’hanno solo tollerata. Possiamo dire che EN è stata una grande, prestigiosa innovazione del mondo giornalistico europeo di matrice latina. La declinazione delle news in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco dei primi anni pretendeva neutralità assoluta col rispetto dei diversi punti di vista. Non si trattava di tradurre uno script e un video in tante lingue ma di adattarlo alle esigenze d’informazione dei vari bacini d’utenza evitando stereotipi e banalità. Grazie alla Euronews degli esordi l’Italia cessava di essere, nel racconto delle news, solo il paese di pizza, spaghetti, Ferrari e mandolino, così come la Francia non era più solo il paradiso dello Champagne e del Camembert.

Euronews doveva diventare uno strumento cardinale per la mediazione culturale in Europa ed è per questo che le prime clienti sono state le grandi istituzioni europee che hanno largamente finanziato la nostra produzione televisiva. Anche la dinamica dei réportages internazionali non era semplice, le missioni obbligavano a tempi lunghi perché l’inviato doveva quasi sempre tornare per montare i materiali filmati e poi – una volta finita la versione madre, il master – l’equipe multilinguistica doveva preparare le altre quattro versioni per la messa in onda simultanea nelle diverse lingue. Ogni equipe aveva un giornalista per lingua, era una ricchezza. Nel tempo Euronews era arrivata a trasmettere in 13 lingue diverse.

Ricordo che per intervistare un segretario di stato vaticano avevo lavorato praticamente 32 ore di fila, volo Lione/Roma/Lione compreso, facendo pause solo per nutrirmi e lavarmi.

Ci sono comunque sempre stati problemi di complessità nella struttura Euronews, alcuni dei quali difficili da risolvere. Oggi con i progressi informatici molte cose sono state semplificate e potrebbero essere adottate da molti altri media di rango intenzionati ad esprimersi in più lingue.

I PROGRAMMI DI PUNTA

I due prodotti più funzionali alle complesse dinamiche produttive di Euronews e di presa più immediata erano i format No Comment e Zoom. NO COMMENT coglieva le immagini più forti della giornata o della settimana giornalistica trascorsa e le trasformava in un flash da un minuto, per esempio il naufragio dei migranti con molti morti, lo scoppio di una guerra, uno tsunami etc. aveva di fatto anticipato i flash che oggi abbondano nei social. ZOOM invece imbastiva in un solo contenitore di diversi minuti la prospettiva delle tante televisioni europee con i loro reportage già trasmessi nelle rispettive nazioni e dedicati ad uno stesso tema. Erano due format che – nel tempo con una corretta evoluzione del concetto Euronews – avrebbero dovuto caratterizzare l’intera programmazione televisiva e non diventare delle semplici cartoline. Va poi sottolineato il fatto che l’aver affidato la guida dell’emittente alla fine degli anni Novanta al terzo operatore televisivo britannico ITN e poi in tempi più recenti alla statunitense NBC, sono state scelte giustificate solo da ragioni di opportunità finanziaria e che non hanno evitato di portarci sull’orlo del fallimento. La cosa è stata, dal mio punto di vista, un po’ come aver affidato una Ferrari di Formula 1 a un pilota di go-kart privo di concetti strategici adeguati alla gestione (tutta da inventare) di un grande e innovativo media europeo. ITN per esempio non fece alcuno sforzo apprezzabile per portare subito e in modo massiccio l’emittente sul web. Quando lo sforzo venne fatto con NBC era già troppo tardi.

A causa della mancanza di un canone radiotelevisivo europeo Euronews ha dovuto inventarsi altre forme di entrate e questo ha reso ancor più difficile fare scelte editoriali vincenti che poi fossero congeniali ad ogni pubblico delle tante nazionalità diverse. Così ci si è dovuti accontentare di sponsor privati e istituzionali con programmi che affrontando temi conseguenti risultavano spesso noiosi o comunque privi della freschezza tipica del giornalismo avvincente.

Gli appuntamenti che comunque Euronews non ha mai mancato sono stati le elezioni nei vari paesi non solo europei, le operazioni speciali che mobilitavano tutte le risorse aziendali e che hanno contribuito ad una informazione essenziale, evolutiva e molto rapida, sono stati momenti stressanti ma anche molto creativi. La fine di questa storia si è avuta fra il 2023 e il 2024 col licenziamento di centinaia di professionisti a Lione e il trasferimento dei sopravvissuti a Bruxelles. Lione ha perso nel 2023 la più importante redazione europea d’avanguardia di tutti i tempi.

IL GIORNALISTA E LE NEWS

Fra le maggiori difficoltà della professione c’è la separazione fra il giornalista e la news.

“La Casa Bianca è dalla parte giusta in tutte le crisi internazionali”: questa è l’affermazione di molti media europei che sono totalmente filo atlantisti. Ascoltiamo questo estratto da una intervista di Euronews risalente al 2018 al banchiere italiano Ettore Gotti Tedeschi che è stato a capo dello Ior, la banca Vaticana. Gotti Tedeschi venne poi cacciato in malo modo dal Vaticano. L’intervista aveva lo scopo di chiarire la situazione delle finanze vaticane e delle sue zone d’ombra : https://fr.euronews.com/2016/02/04/l-oeuvre-du-diable-interview-de-l-ancien-directeur-de-la-banque-du-vatican.

Gotti Tedeschi non è un rivoluzionario, non è un kamikaze, è un cattolico conservatore che a chiare lettere parla dell’ormai anacronistica dipendenza della politica europea dagli Stati Uniti.

Osservando almeno il mondo giornalistico italiano negli ultimi anni, soprattutto con l’invasione dell’Ucraina e i crimini commessi a Gaza da Israele, è stato facilissimo vedere come molti illustri colleghi invece di descrivere la realtà hanno trascurato o minimizzato o ingigantito gli eventi in corso. Oltre al massacro dei bambini e dei tantissimi colleghi nella striscia di Gaza fra i casi clamorosi c’ è quello del collega della Rai Marc Innaro che è stato sostanzialmente oscurato dal suo ruolo di corrispondente a Mosca perché non si è piegato alla narrazione atlantista ma cercava di analizzare le cause reali della gravissima invasione russa dell’Ucraina dando una informazione assolutamente coerente.

Tuttavia spesso i giornalisti sono costretti ad azioni di conformismo che nuocciono alla verità. Quando c’è stato il tentativo di sedizione del comandante della Wagner Evgenij Prigozhin il 23 giugno del 2023 a Rostov sul Don, nel quadro della guerra Russo-Ucraina, l’ordine di scuderia a Euronews (il suggerimento della direzione) è stato quello di dire che era scoppiata la guerra civile in Russia, cosa che era totalmente falsa. Una guerra civile pretende la scesa in campo di una porzione importante e determinata della popolazione che si ribella con efficacia all’ordine costituito più o meno sostenuta dalle forze armate. L’azione non è stata che una clamorosa protesta del comandante della Wagner che si è rivoltato contro il Ministero della Difesa russo e contro il presidente Putin. Fino a quando sono stato in redazione il titolo della news italiana che avevo dettato era più o meno “Tentativo di sedizione di Prigozhin” (quindi un titolo corrispondente alla realtà). Tuttavia se voi digitate sul web la versione italiana (come quella delle altre lingue) di Euronews del 23 giugno 2023 mettendo la parola chiave “Prigozhin” il mio titolo non esiste più, voi troverete un titolo che parla di guerra civile in Russia. Tecnicamente questo titolo è sbagliato ed è stato anche quello di moltissimi altri media non solo in Europa. Così facendo il giornalismo perde consenso e rischia di confondersi con la propaganda ma è anche il risultato dell’involuzione che ho descritto prima. Purtroppo oggi molti colleghi pensano che basti seguire i capricci del web, la moda o i politici di turno per fare del giornalismo coerente e quando vogliono mimetizzarsi applicano semplicemente l’Agenda setting.

LA LEVA DIGITALE

La creazione di Internet ha cambiato le finalità offensive delle azioni in un contesto di cosiddetta guerra economica come quello che stiamo vivendo con i dazi doganali imposti dal presidente statunitense Trump. Non si tratta più di prendere informazioni dagli altri, ma anche di fornire conoscenza a una massa di interlocutori per catturare dati. Affinché questa strategia sia economicamente redditizia, è necessario raggiungere una massa critica, come quella di GAFAM, per la conquista del mercato digitale e la supremazia informativa, al fine di essere il massimo influencer dei consumatori. Conoscere bene i consumatori significa quindi essere in grado di conquistarli in una logica di marketing.

Quindi il web è diventato strumento privilegiato per la colonizzazione culturale delle masse e non è un caso che si sia imposto alla fine della guerra fredda. Tuttavia sul web domina la legge della giungla con l’algoritmo addestrato a raccogliere l’informazione ovunque disponibile senza curarsi di quale sia la fonte, della sua qualità, della sua affidabilità, della sua integrità e spesso infischiandosene della privacy e delle leggi.

Caso clamoroso al centro del quale si è trovata Facebook è quello del 2018 di Cambridge Analytica. Il Guardian e New York Times hanno dimostrato l’uso scorretto di un’enorme quantità di dati prelevati da Facebook sui privati cittadini, da parte di un’azienda di consulenza e marketing online che si chiama appunto Cambridge Analytica che ha avuto importanti rapporti con alcuni dei più stretti collaboratori di Donald Trump, soprattutto durante la campagna elettorale statunitense del 2016 culminata con la sua vittoria. La storia ha molte ramificazioni con diversi aspetti compreso l’effettivo ruolo di Cambridge Analytica ed eventuali suoi contatti con Mosca, le iniziative per condizionare le presidenziali USA e il referendum su Brexit nel Regno Unito, tutte cose che hanno squalificato Facebook che ha fornito i dati.

All’alba del secondo decennio del secolo, l’arrivo dell’intelligenza artificiale ha trasformato ancora gli assetti dell’infosfera ed anche di tutti i media e con essi i ruoli operativi pre-esistenti. Al giornalista ormai viene chiesto di fare tutto. I programmi informatici più avanzati hanno consentito ai redattori dei desk di Euronews di raccogliere le informazioni dalle agenzie, montarle, farle trattare dal sistema, mettere un titolo, scribacchiare uno script da lanciare subito on line e a seguire agganciargli il video potenziato dall’I.A. che provvede a sottotitolare in qualunque lingua. Praticamente la gestione completa del workflow mentre il compito del redattore coadiuvato dall’algoritmo finisce per cumulare il ruolo di 4 o 5 vecchi operatori dell’informazione, cioè i montatori, i traduttori, l’agenzia stampa, il tecnico del suono e così via. È ovvio che la qualità dell’informazione svapora anche per le capacità limitate di gestione e verifica di ogni news che ogni singolo giornalista può mettere in campo. Purtroppo questa è la dinamica che risulta sempre più diffusa nei media con possibilità di condizionamenti costanti.

Anche in passato, e in era predigitale, ci sono stati esempi clamorosi di disinformazione. Per me uno dei casi più stupefacenti è la crisi di Cuba che alla fine non ha insegnato nulla.

La crisi missilistica tra il presidente statunitense John F. Kennedy e il sovietico Nikita Krusciov (1962) esplose dopo il massiccio dispiegamento dei poderosi missili americani Jupiter, perfettamente progettati da Werner von Braun (genio missilistico nazista riconvertito al servizio del Pentagono) e impiantati in Anatolia e Puglia (pronti a cancellare le principali città sovietiche dalla faccia della Terra). Krusciov decise di ordinare l’installazione di alcune delle sue bombe atomiche sull’isola caraibica in risposta alla minaccia americana già in atto. La reazione dell’Unione Sovietica fu la prevedibile risposta alla minaccia che già gravava pesantemente sulla Russia.

Per questo vi rimando al mio reportage https://clubmediaitalie.org/il-faisait-nuit-a-la-havane/ che trovate sul sito di ClubMediaItalie.

LA TIRANNIA DEL SEO – LA BATTAGLIA DELL’INFORMAZIONE – PLURALISMO E DISINFORMAZIONE

Una delle più ardue sfide che l’industria dell’informazione deve affrontare nell’era digitale è quella dello sviluppo dell’audience, cioè della costruzione di strategie di engagement di un pubblico diversificato che ha sempre più canali a disposizione per informarsi. Esattamente quello che era il compito di Euronews. Certo non esiste una teoria unificata del giornalismo tuttavia l’industria ha inglobato il giornalismo al ritmo dell’efficacia dell’algoritmo. In questo quadro, l’interazione digitale diviene sia il fine che il mezzo attraverso cui le capacità di attenzione del pubblico connesso non solo vengono stimolate, ma anche misurate e monetizzate. Il giornalismo/business si trova quindi integrato in una nuova architettura sociale con nuove implicazioni.

Il mitico SEO, Search Engine Optimization, non si basa su una fonte disinteressata. Gli algoritmi che fanno funzionare i motori di ricerca (così come quelli che governano i social network) vengono realizzati dai loro proprietari, personaggi facoltosi e potenti che hanno scopi precisi quasi sempre di marketing. Ed è per questo che secondo alcuni studiosi si parla del passaggio da una “cultura della lettura del quotidiano alla cultura della notifica”. L’attenzione del pubblico tende a frammentarsi nel flusso intermittente di aggiornamenti. In questo scenario, l’esigenza commerciale di aumentare la quantità e la frequenza di contenuti interattivi trova compimento in un’architettura tecnologica che privilegia la reazione immediata e la diffusione rapida rispetto al ragionamento. Ed è la dinamica di Facebook, Tic Tok, Instagram, X etc. I sondaggi reali o camuffati diventano capitali, indicano la tendenza mescolando i dati ma siamo sempre nell’incertezza. Per questo è rilevante il ruolo che i governi possono avere nel frenare le possibili acquisizioni di posizioni di potere da parte dei nuovi attori dell’informazione.

Capite bene che questa macchina è utilissima sul piano politico e per fare indottrinamento.

Un tempo gli eserciti cercavano di manipolare le opinioni pubbliche dei paesi nemici con la contropropaganda oggi la guerra è permanente sul web e la sua enorme diffusione rende l’insieme dell’Occidente e della sua infosfera il luogo di una battaglia costante e senza precedenti. Chi osa criticare troppo apertamente la politica della Casa Bianca nel nostro sistema non farà carriera, anzi verrà accusato di essere un sostenitore di Putin. La macchina della propaganda pro USA è un immenso apparato burocratico che risulta efficacissimo e va dai partiti politici ai grandi istituti di ricerca, alle grandi testate e non solo.

Il mondo ha invece bisogno di veri giornalisti e non dei “giornalisti robot” che già esistono, sia come algoritmi che generano articoli da dati strutturati — soprattutto in ambiti come finanza, sport, meteo, crimini e terremoti — sia come avatar che presentano le notizie. Non fanno neanche un buon servizio coloro che modificano a scopi politici o propagandistici le mutazioni della realtà più o meno addomesticata dagli algoritmi.

Il futuro — secondo speranze diffuse tra i migliori professionisti del settore — dovrebbe essere un modello di giornalismo aumentato, dove l’I.A. affianca il ruolo umano senza sostituirlo e con una vocazione alla verità verificabile e verificata, estranea alle manipolazioni della propaganda.

Paolo Alberto Valenti, Presidente di ClubMediaItalie